歴史を揺さぶる感染症、抗ウイルス剤の誕生(前編)|世界史を変えた医薬の力

Contents

佐藤健太郎さんがサイエンスシフトのために書き下ろしたweb版連載「世界史を変えた医薬の力」を掲載します。

今回は2020年最も話題である『ウイルス』についてです。

◆

「間違いだった」医療

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は突如として世に現れ、ほんの一年前には全く想像もできなかったほど、大きく世界を変えてしまった。しかし感染症が歴史を大きく揺さぶるのは、何も今に始まったことではない。世界史を振り返ってみれば、ペスト、インフルエンザ、コレラ、結核など、いくつもの感染症が世界を襲い、そのたび人類はなすすべもなく翻弄されてきたことが知れる。

恐るべき感染症から逃れるため、人々はおそらく何十万年も前から、思いつく限りの手段を試してきた。残念ながらそれらの手段――神に祈ったり、動物をいけにえに捧げたり、草木を煎じた汁を服用したり――は、病原体に対してほとんど何の効果ももたらしはしなかったが。

人類が感染症に対して真に有効な方法を発見したのは、ほんの200年少々前のことに過ぎない。1796年、イギリスの医師エドワード・ジェンナーが、牛痘の膿を接種することで天然痘を防げることを示したのが、その始まりだ。感染症に真に対抗しうる手段を初めて手に入れたことは、人類史上に特筆されるべき出来事であった。

19世紀後半になると、細菌学の発展により感染症医療に大きな進歩が訪れる。長らく人類を苦しめてきた感染症の病原菌が次々と発見され、そのワクチンが開発されていった。歴史学者のデイヴィッド・ウートンは、人類の医学史を一言でこう評している。

「2400年の間、患者は医師が有益なことをしていると信じてきた。しかし2300年の間、それは間違いだった」

しかし19世紀末に至り、人類は2000年以上の苦闘の末に、初めて「正しい」感染症対策を手にしたのだ。

見えない病原体

だが、どうしても病原体の見つからない感染症も存在した。たとえば、細菌学の祖として歴史に名を刻むフランスのルイ・パスツール(1822-1895)は、狂犬病のワクチン開発には成功したが、病原体そのものの発見には失敗している。彼は、この病原体は顕微鏡で見えないほど小さなものではないかと考えたが、当時の技術ではこれ以上の追求は不可能であった。

謎の病原体は、植物からも発見された、1892年、ロシアのドミトリー・イワノフスキーは、タバコの葉にモザイク状の白い斑点が現れる病気(モザイク病)の病原体が、細菌ろ過器を通り抜けてしまうことを発見した。

一方、オランダのマルティヌス・ベイエリンクは、イワノフスキーと同様の実験を行ない、モザイク病の病原体は単独では培養できないが、タバコの葉の細胞があれば増殖できると結論を下した。彼は、この病原体は小さな細菌などではなく、分子性の物質だと考え、ラテン語で「毒」を意味する「ウイルス」(virus)と命名した。どんな顕微鏡でも見ることのできない、それまでの常識では計り知れない病原体が存在しているという事実は、科学者たちを戦慄させた。

細菌学の英雄の死

細菌学の黄金時代を創った最後の一人というべき、かの野口英世は、皮肉にもウイルスのために命を落としている。彼は1918年、南米エクアドルで流行中であった黄熱病の制圧を目指し、現地に乗り込んだ。そして到着からわずか9日目、野口はあっさりと黄熱病の「病原体」を発見する。発見したスピロヘータ(らせん状の細菌の一種)からワクチンを作成し、南米各地で接種を行なうと、黄熱病の流行もほどなく収まっていった。すでに数々の成果を上げていた野口は、この成功によって世界的英雄へと押し上げられていった。

だが数年後、野口の発見は誤りだったとする論文が、相次いで発表された。黄熱病の真の病原体はスピロヘータではなく、ウイルスではないかというものだった。追い詰められた野口は、決着をつけるべく新たな黄熱病の流行地であった西アフリカへと渡る。自らの作成したワクチンを接種した彼は、黄熱病には感染しないはずであった。

だが現地で研究を進めるうち、野口は黄熱病に感染する。懸命の治療も空しく、1928年5月21日、彼はラゴスの病院で息を引き取る。51歳であった。「どうも僕にはわからない」というのが、彼の最後の言葉であったという。

野口の死後に進展したウイルス学の手法により、黄熱病の病原体はウイルスであることが確認されている。彼が病原体と信じたスピロヘータは黄熱病ではなく、現地で同時期に流行していたワイル氏病の病原体であった可能性が高い。南米で作成したワクチンが効果を上げたように見えたのは、すでに黄熱病が収束しかかっていた時期であったためのようだ。

野口の栄光と不運は、「細菌の狩人」の時代が終わり、ウイルス学が勃興するという、時代の変わり目に生きたがゆえであったように思われる。

ウイルスの正体

ウイルスは小さな細菌か、それとも物質か――この問題に答えを出したのは、アメリカの生化学者ウェンデル・スタンリーであった。1935年、彼はタバコの葉を数トンも処理してタバコモザイクウイルスを集め、これが結晶化することを示したのだ。この結晶を水に溶かすと、再び感染性を取り戻す。感染症は生物によってのみ発生するという定説を覆す、画期的な発見であった。

スタンリーは当初、ウイルスはタンパク質のみでできていると考えていたが、後に核酸を含んでいることを示した。こうして、「遺伝子がタンパク質の殻に包まれたもの」という、現代の我々が知るウイルスの像が、徐々に固まっていった。

(なお、現代の生命の定義でも、ウイルスは自己増殖の仕組みを備えていないため、生命の範疇には含めないこととされている。ただし最近になって、小さな細菌なみのサイズと遺伝子数を備えた巨大ウイルスが相次いで見つかっており、「生命」と「物質」の壁は揺らぎつつある。ウイルスが生物の仲間に入れられる日も、いつかやってくるかも知れない。)

抗生物質の登場

一方でこの時期、細菌感染症の治療には、革命的な進歩が起きていた。1935年、ドイツの細菌学者で医師のゲルハルト・ドーマクが、合成抗菌剤プロントジルを発表したのだ。その後、サルファ剤と総称される多くの類縁体が開発され、これらは化膿レンサ球菌などの治療に大きな前進をもたらした。

さらに巨大な革命をもたらしたのは、イギリスのアレクサンダー・フレミングが、1928年に青カビから発見した抗生物質・ペニシリンであった。実験中の偶然から見つけ出されたこの物質は、多くの細菌の増殖を効率よく阻害するのに、人体にはほとんど無害という、まさに奇跡の薬であった。第二次世界大戦中には量産化にも成功し、戦場で多くの兵士の命を救うこととなった。

戦後には、ストレプトマイシンやテトラサイクリンなどの新たな抗生物質も発見され、さらに多くの細菌感染症が治療可能になってゆく。下水道の整備など、衛生環境の向上とも相まって、感染症による死亡率は劇的に低下した。結核、赤痢、梅毒といった、長年人類を苦しめてきた感染症群をひとまず追い払うことができたのは、科学の人類に対する史上最大の貢献の一つに数えてよいだろう。

だがしかし、ここに至っても、まだ人類が感染症に対して勝利宣言を行なうには、まだまだ程遠い状態であった。いうまでもなく、ウイルスというもう一つの敵が、全く健在であったからだ。インフルエンザだけをとっても、1957年から流行したアジア風邪は世界で約100万人、1968年から流行した香港風邪は約75万人と、COVID-19の死者数(本稿執筆時点で約59万人)を遥かに上回る被害が出ている。

何しろ、ウイルスの正体すら、解明は難航した。1953年、ジェームス・ワトソンとフランシス・クリックがDNAの構造を解明したことをきっかけに、分子生物学の分野も急速に進展してはいたが、ウイルスの構造やライフサイクルが解明されるには、まだ時間が必要であった。

もちろんウイルスに対して効果のある医薬の探索も精力的に行なわれてはいたが、優れた治療薬はなかなか見つからなかった。残念ながら人類は2020年の現在でも、ペニシリンに相当するような、汎用的かつ強力な抗ウイルス剤を手にしてはいない。

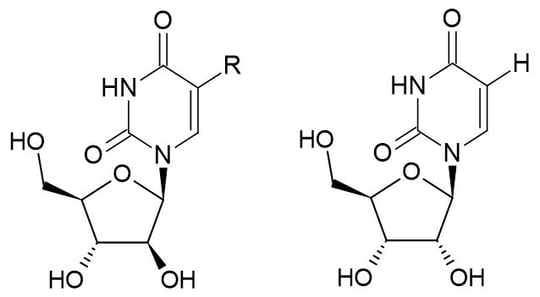

とはいうものの、いくつかのウイルスに対しては、優れた治療薬が現れている。そのきっかけとなる化合物が発見されたのは、1950年のことであった。米国イェール大学のワーナー・バーグマンらが発見した、スポンゴチミジン及びスポンゴウリジンという化合物がそれだ。

10年がかりの研究で、彼らが割り出した構造は以下のようなものであった。RNA(リボ核酸)の構成成分として知られるウリジンに比べ、スポンゴウリジンは1ヶ所だけヒドロキシ基の立体配置が異なっている。これだけの微妙な差でありながら、これら化合物はウリジンとは異なり、抗腫瘍作用、そして抗ウイルス作用などの生理活性を持っていた。

(左)R=CH3:スポンゴチミジン R=H :スポンゴウリジン

(右)ウリジン

とはいえ、単に抗ウイルス作用を持っているだけの化合物と、実際に人体に使用可能な抗ウイルス薬の間には、天と地ほどの距離がある。この「死の谷」を乗り越え、人類がウイルスという強敵と闘う武器を手に入れるには、ある女性科学者の奮闘があった。その人、ガートルード・エリオンの活躍ぶりは、次回に紹介するとしよう。

後編はこちら

歴史を揺さぶる感染症、抗ウイルス剤の誕生(後編)|世界史を変えた医薬の力

※本記事の内容は筆者個人の知識と経験に基づくものであり、運営元の意見を代表するものではありません。