歴史を揺さぶる感染症、抗ウイルス剤の誕生(後編)|世界史を変えた医薬の力

Contents

前編はこちらから。

歴史を揺さぶる感染症、抗ウイルス剤の誕生(前編)|世界史を変えた医薬の力

似たものは違うもの

前回、人類は抗生物質を手に入れることで、多くの細菌感染症の制圧に成功したこと、ただしウイルス感染症についてはいまだ汎用的な治療薬がなく、人類の大きな敵であり続けていることなどを書いた。

といっても、人類がウイルス感染症の治療について、全く手立てを持たないわけではもちろんない。有力な抗ウイルス剤のカテゴリーとして、「核酸アナログ」と呼ばれる一群の医薬がある。その発見のきっかけとなったのは、1950年に海綿から発見された、スポンゴチミジン及びスポンゴウリジンという化合物だ。

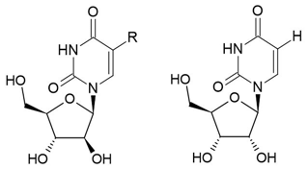

▲(左)R=CH3:スポンゴチミン R=H :スポンゴウリジン

▲(右)ウリジン

ご覧の通り、通常のヌクレオシドであるチミジンやウリジンと、ヒドロキシ基の立体配置が一か所変化しただけの構造だ。しかしその生理作用は全く異なり、抗腫瘍作用、そして抗ウイルス作用を併せ持つ。このことは、多くの科学者の興味を惹きつけた。

現代の知識からすれば、分子構造は似ているのに、生理作用は全くの別物というケースは決して珍しくない。生体の重要物質に似た化合物は、本物と間違えて取り込まれ、生命のシステムに影響を与えることが多く、スポンゴウリジンもそうしたケースの一つだ。そして医薬品にも、生体分子を元に構造を変化させ、望みの生理作用を引き出しているものは多く存在する。

こうした背景の下、核酸の構造変換というアプローチで医薬を創り出そうとしていたのが、バロウズ・ウェルカム社(現グラクソ・スミスクライン)のチームであった。その中心として働いていたのが、当時はまだ珍しかった女性科学者、ガートルード・エリオンだ。後に彼女は、人類とウイルスの果てしない闘いの歴史を、大きく変えることになる。

届かなかった博士号

(ガートルード・エリオン|引用:YouTube「Gertrude B. Elion: Women who changed science」)

エリオンは、リトアニアからの移民であった歯科医の父と、ロシアからの移民であった母の間に、1918年ニューヨークで生まれた。比較的裕福な家庭であったが、彼女が15歳の時に大好きであった祖父ががんで亡くなっている。このことが、後に彼女を医薬研究に駆り立てるきっかけとなったという。

エリオンは当時女子校であったニューヨーク市立大学ハンター校で化学を学び、首席で卒業を果たす。しかし、当時根強かった女性に対する偏見から、有給の大学院への進学は果たせなかった。彼女は看護学校で生化学を教えるなどして学費を貯め、1939年にニューヨーク大学の大学院に入学。代理教師などとして働きながら研究を行ない、ようやく修士号を得ている。

エリオンは博士課程への進学を目指すが、残念ながら望みは叶わなかった。男女差別が今よりはるかに強かったこの時代、どのような能力があろうと女性を受け入れる研究室はなかったのだ。

この間、エリオンを大きな悲劇が襲った。彼女は同じニューヨーク市立大学に通う学生と交際しており、卒業後には結婚を考えていた。だが1941年、交際相手は細菌性心内膜炎で死去する。悲しみの中、エリオンは医薬研究者になろうとする決意をより固めていった。

エリオンはその後も食品会社などで働くが、希望していた研究職に就くことはなかなか叶わなかった。そして1944年、ようやくエリオンはバロウズ・ウェルカム社に就職し、ジョージ・ヒッチングスの下で研究助手となる。彼女がその才能を発揮する機会が、ようやく訪れたのだ。

ヒッチングスは、行きあたりばったりではなく、天然の化合物の構造を変換することで、新たな医薬を創出する試みに挑んでいた。エリオンの実力と、旺盛な知識欲を見抜いたヒッチングスは、幅広い学問を身につけるように勧めた。こうして彼女は、有機化学のみならず生化学、薬理学、免疫学、そしてウイルス学まで知識の幅を広げてゆくこととなる。

ヒッチングスとエリオンは、当時まだ未開拓であった核酸周辺の研究に魅せられていった。1950年代になり、彼らはイオウ原子を核酸の骨格に導入したチオグアニンとメルカプトプリンを発見した。これらは白血病に対して効果を認められた、最初の医薬となった。それまでただ死を待つだけであった小児白血病に、初めて治療の道が開かれたのだ。

こうした実績を挙げながら、エリオンは博士号を取得すべく大学にも通っていたが、時間の確保の難しさなどから、ついに諦めざるを得なくなった。女性研究者の前に立ちはだかる壁は、この時代あまりにも厚かったのだ。

ところでこれらの化合物は、なぜがんに対して効果を示すのだろうか?がん細胞は、通常の細胞よりもはるかに速く分裂増殖するため、DNAの複製も急速に行なわれる。核酸に似ているが、構造の異なるこれら医薬分子は、DNAの合成材料として誤って取り込まれ、その合成酵素を阻害するなどして、がん細胞の増殖を阻むのだ。いわば、敵のメンバーそっくりに化けてアジトに潜り込み、内部から敵組織を破壊するスパイのような役割といえる。

抗ウイルス剤への展開

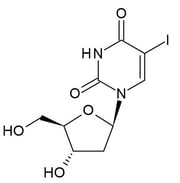

核酸を大量に取り込み、遺伝子を大量に合成するのは、がん細胞ばかりではない。ウイルスもこれと同じことだ。そこで1960年代からは、核酸アナログを抗ウイルス剤として用いる研究が盛んになった。たとえばイドクスウリジンは1962年にヘルペス性角膜炎に有効であることが判明し、医薬として承認を受けている。合理的にデザインされた抗ウイルス剤の時代がやってきた――のだが、これらの医薬には難点もあった。

▲イドクスウリジン

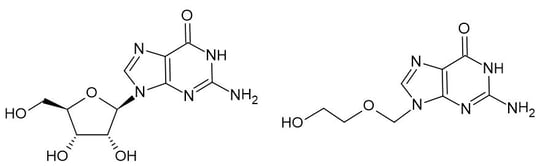

▲グアノシン(左)とアシクロビル(右)

▲グアノシン(左)とアシクロビル(右)

DNAの合成を必要とするのは、がん細胞やウイルスだけではない。速度は遅いとはいえ、健康な細胞も分裂増殖しており、その際にはDNAの合成が行なわれる。このためイドクスウリジンは、健康な細胞のDNA合成も阻害し、ダメージを与えてしまう。すなわち副作用が強く、局所投与でしか使えないのだ。多くのウイルス性疾患に対応するには、この点を乗り越える必要があった。

この壁を打ち破ったのも、ヒッチングスとエリオンのチームだった。1977年、彼らは新たな抗ウイルス薬・アシクロビルを世に送り出す。アシクロビルの構造は、ヌクレオシドの一つであるグアノシンから、糖部分(リボース)の一部を取り去り、環をなくした形に相当する。このためアシクロビルの名は、ギリシャ語で「not」を意味する「a」と、環を意味する「シクロ」及びウイルス(virus)からつけられた。

ヘルペスウイルスは、多くの人の神経節に存在しているウイルスで、通常は症状を発しない。しかし、ストレスなどで免疫が低下すると増殖し、激痛を伴う帯状疱疹を引き起こすなど、非常に厄介なウイルスとして知られる。

アシクロビルは、全身投与可能な抗ヘルペスウイルス薬として登場し、その安全性と効力の高さで、この分野の医療を大きく前進させた。登場から40年以上を経た今も、第一線で活躍し続ける優れた抗ウイルス剤だ。

他の核酸アナログに比べ、アシクロビルは何が違うのだろうか?これらのタイプの医薬は、直接作用するのではなく、酵素によってリン酸化された上で、DNA合成経路に取り込まれる。この時、イドクスウリジンなどはヒト細胞の作るキナーゼによってリン酸化されるが、アシクロビルはウイルスの作るキナーゼが作用して、リン酸化を受ける。すなわちアシクロビルは、健康な細胞では働きにくく、ウイルスに感染した細胞でのみ活性化され、作用するというわけだ。

エリオンは、白血病、抗ヘルペスウイルス薬の他、痛風や細菌感染症など8種類の医薬を世に送り出した。生涯かけて一つの医薬を創り出すことさえ困難であることを思えば、驚異的な実績という他ない。こうした功績が認められ、ヒッチングスとエリオンは、1988年のノーベル生理学医学賞を受賞した。単に多くの医薬を創り出したというのみならず、抗ウイルス剤及び抗がん剤の開発に、重要な道筋をつけたことが評価されたといってよいだろう。

エリオンは生涯独身を貫いたが、1999年に81歳で世を去るまで、オペラ鑑賞や旅行、写真撮影などを楽しんだ。正式な博士号の取得は果たせなかったが、3つの大学から名誉博士号を授与されている。ノーベル賞の他、全米科学アカデミーの会員に選ばれ、女性初の米国発明家殿堂入りを果たすなど、数々の栄誉に輝いた。晩年には、女性研究者の支援活動にも力を入れている。

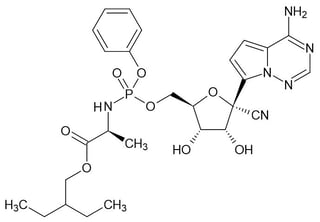

彼女の切り拓いた核酸アナログという分野は、今もなお受け継がれ、発展を続けている。エイズの初めての治療薬となったアジドチミジン(AZT)、画期的なC型肝炎治療薬として話題をさらったソホスブビル(商品名:ソバルディ)、インフルエンザ治療薬ファビピラビル(商品名:アビガン)そして現在新型コロナウイルス感染症の治療薬として注目されるレムデシビルなどは、いずれも彼女の業績の延長線上に生まれた医薬たちだ。

▲レムデシビル

エリオンの知名度は決して高くはなく、専門の創薬科学者でもない限り、その名を聞いたことのない方がほとんどだろう。だがその傑出した業績を見れば、人類にとって最大の恩人の一人といっても、決して過言ではないことが知れる。特にウイルスの脅威にさらされる毎日を送る現代の人々に、彼女はもっと知られるべき存在ではないだろうか。

※本記事の内容は筆者個人の知識と経験に基づくものであり、運営元の意見を代表するものではありません。