アート鑑賞で「自分だけの答え」をつくりだそう【アート思考連載:第三回】

前回の記事はこちらから。

「自分だけの視点」を手に入れよう【アート思考連載:第一回】

自分の興味に目を向けよう【アート思考連載:第二回】

◆

先行きが不透明なこの時代、正解を追い求めることだけではなく「自分のものの見方」で世界を見つめ、「自分だけの答え」を生み出すことの重要度が増しています。

そこで今、ビジネスパーソンをはじめ各界から注目されているのがアート思考です。13万部を超えるベストセラーとなった『13歳からのアート思考』で、私はアート思考の手順を次のように定義しました。

- 「自分だけのものの見方」で世界を見つめ、

- 「自分なりの答え」を生み出し、

- それによって「新たな問い」を生み出す

さて、今回の記事では、「1つの絵を鑑賞する」という行為を通して、「自分なりの視点で見て、自分だけの答えをつくる」アート思考を体験していただきたいと思います。

アート思考の授業を体験!

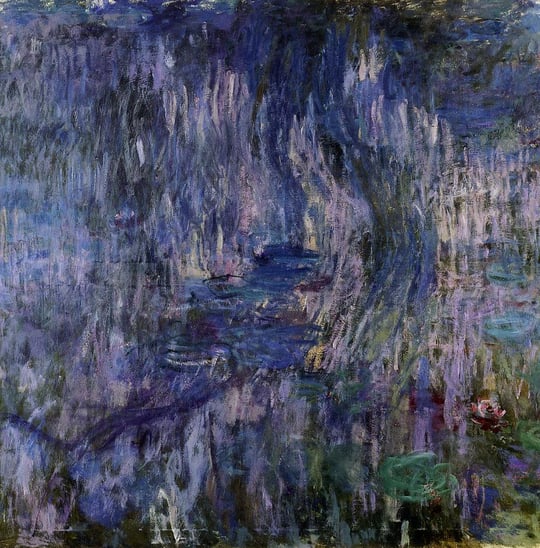

今回、鑑賞するのはこちらの作品です。

美術館でこの絵に出会ったとして、あなたならどのように鑑賞しますか?

Claude Monet. Water Lilies, Reflection of a Weeping Willows. 1919

おそらく多くの人は、「この絵には何が描かれているのだろう?」「この作品はどのような評価を受けているのだろう?」など、まずは作品背景を知ろうとするのではないでしょうか。

これは1つの鑑賞方法として成立します。背景を知ることで作品を重層的に楽しむことができるので、私もこのように鑑賞することが多いです。

一方で、これとは全くちがうもう1つの鑑賞方法があります。それが「作品とのやりとり」です。

「作品とのやりとり」とは、作者の意図や、その作品の一般的な解説などを一切無視し、純粋に作品だけを見て自分でなにかを感じ取ったり考えたりする方法です。

アート界に多大な影響を与えた20世紀のアーティスト、マルセル・デュシャンは次の言葉を残しています。

「作品はアーティストだけによってつくられるものではない。見る人による解釈が、作品を新しい世界に広げてくれる」

「作品をつくるのは誰?」と聞かれたら、ほぼ間違いなく「もちろん、作者だ」と答えるのではないかと思います。

しかし、デュシャンの言葉の意味を考えると、アート作品はそれ自体では完成せず、鑑賞者の解釈があってはじめて成立するものであると考えられるのではないでしょうか。

つまり、作者は「描く」などの行為を通して作品をつくりますが、鑑賞者は「解釈する」という行為を通して、やはりその作品をつくっていると考えることができるのです。

作者と鑑賞者がフィフティー・フィフティーで作品をつくり上げる「作品とのやりとり」は、「自分なりの視点でものごとを見て、自分だけの答えをつくる」というアート思考のトレーニングとして最適なのです。

自分なりの視点を磨く「アウトプット鑑賞」

とはいっても、いきなり「さあ、作品を自由に見てなにか感じてください!」といわれても難しいのが正直なところ。

ただ漫然と作品を見るだけでは「見ているようで見えていない」ということもありますし、よく見たところで「特になにも感想が出てこない…」なんてこともよくあります。

そこで、「作品とのやりとり」を楽しむための、とっておきの2つの方法を紹介します。

それが「アウトプット鑑賞」と「100文字の物語」です。

まずは「アウトプット鑑賞」から。やり方は簡単で、作品を見て気がついたことなどをアウトプットするというだけです。

アウトプット鑑賞にはポイントが2つあります。

1つめは、心のなかでつぶやくだけではなく、何らかの形で「アウトプットをする」ということ。例えば、スマホのメモや手元のノートに書き出してみたり、誰かと一緒であれば対話をしながら声に出してアウトプットをしたりします。

2つめのポイントは、時間を区切ってやってみること。

慣れないうちは「3分間」から。徐々に「5分」「10分」…と時間を設定します。その時間内は多少無理やりにでもアウトプットをし続けることで、ぱっと見ただけでは気がつかなかった部分に注目できたり、作品の見え方がだんだんと変わっていくのを体感できたりします。

アウトプット鑑賞に慣れてきたら次の2つの問いかけを意識的にしてみてください。気づきがより一層深まるはずです。

どこからそう思う?……感じたことの根拠を問う

そこからどう思う?……事実から感じたことを問う

深い森の一本道

先日、私が行っているアート・ワークショップで、冒頭の作品を題材に「アウトプット鑑賞」をしてみました。参加者は中学生から大人まで幅広い年齢の人たち。参加者たちはどのようなアウトプットをしたのでしょうか。

Claude Monet. Water Lilies, Reflection of a Weeping Willows. 1919

「筆のタテのタッチが湯気のよう」

「上に昇っている感じがする」

「藤の花みたい」

「湯気だと思ったところ、人に見えてきた。水を見つめているみたい」

「真ん中に青い平に見える部分がある」

「周りの立ち上がる曲線が壁や煙に見える。真ん中は道か、水面か?」

「道の奥に行ってみたいが、道なのか?」

「深い森」

「真ん中のは水たまり。そこだけタッチが違う」

「青い鳥みたいに見えます」

「怖さを感じます。明るい色の揺らぎの奥に何かが潜んでいそうです」

「全体的に暗い色合いなので、少しドキドキする」

「私は落ち着く感じがする。色からそう思うのかな」

「上のほうの黒い色が落ち着く気持ちにさせる」

「右下に花のようなもの」

「一縷の望み」

アウトプット鑑賞は、まさに「自分なりの視点」で作品を見る方法です。

この記事の読者のみなさんも、ワークショップに参加したつもりで、ぜひアウトプット鑑賞をしてみてください。

自分だけの答えをつくる「100文字の物語」

アウトプット鑑賞で作品をよく見たあとは、「そこから自分はなにを感じるのか」を考えていきます。

そこでご紹介するのが、「100文字の物語」という方法。作品を自分なりに解釈してストーリーを紡いでいきます。

先程のワークショップの参加者たちからは、十人十色の物語を生み出しました。

「気がつくと、ぽっかりとした広場のような場所にいた。目を凝らすと奥へのと続く道のようなものが見える。いつのまにか、奥に進むべきかどうか悩む自分の存在に気づく。やはり、道の先が気になる。行ってみよう」

「日の光が差し込んできた。凍っていた体が溶ける。久しぶりに体をくねらせてみる。起きたばかりだからまだ動きづらい。光を浴びて水も『春の色』になっている。やっぱりみずは春の色が似合うなあ。ああ、向こう岸の奴ら、まだ凍ってやんの。早く起きないかな」

「海賊船が暗い暗い恐ろしい未知の場所に行こうとしてた。不気味な海は牙をむき、海賊船を緑に染めた。時空間が漂う中で未知の場所に進もうとした勇敢な船は、後日遠い海で見つかった」

「昨日、私はこの中に飲み込まれました。中は暗くてねばねばしています。人間の悪い部分が集まったところです。悪いことするんじゃなかった…」

「100文字の物語」は、他の人と一緒にやると遊び感覚で楽しめるはずですよ。ぜひ読者のみなさんも取り組んでみてください!

ここで生まれた物語は、まさに1枚の絵からつくりだした「自分だけの答え」です。

アートは「解像度の低さ」に面白さがある

「作品とのやりとり」はいかがだったでしょうか?

もし作者の意図したことや、専門家の解説がその作品の正解であるならば、鑑賞者が好き勝手に作品を解釈する「作品とのやりとり」は、「誤読」であるといえるでしょう。

しかし、ここまでお話ししてきたように、「作品とのやりとり」で出てきた見方は決して誤りではなく、その作品の1つの答えです。

作家と鑑賞者が相互に作品をつくり上げていくという意味で、「誤読」ではなく「互読」という言葉がピッタリくるのではないかと私は考えています。

そもそも、もしも作者が、自分の意図や想いを鑑賞者に誤解なく伝えたいのであれば、はじめから言葉や図などを駆使して明快に伝えた方がよほど正確です。

それでもわざわざアートという表現手段を用いるのはなぜでしょうか。

私は、アート(とくに近代以降のアート)は「解像度が低いこと」に特徴があると思っています。

解像度が低いからこそ、鑑賞者はそれを「互読」し、自分だけの答えをつくることができるのです。

「自分なりの視点でものごとを見て、自分だけの答えをつくりだす」───冒頭で述べたように、これはアートに限った話ではなく、日常や仕事の様々な場面で活かしていけるのではないでしょうか。

◆

勉強や仕事では、「正解」が求められがちです。しかし、世の中には明らかな正解がある問題ばかりではありません。この連載で述べてきたのは、そうした課題に向き合って、自分なりの答えを生み出すための、ひとつの方法です。そしてこれは、新たな問いを生み出すという、人間のおそらく最も創造的な行為につながっています。

※本記事の内容は筆者個人の知識と経験に基づくものであり、運営元の意見を代表するものではありません。