疫学入門〜疾病の原因と病の関係性を明らかにするための考え方

2019年12月にその存在が判明し、未だ私たちの生活に大きな影響を与えている新型コロナウイルス感染症(COVID-19)。

サイエンスシフト編集部では、「疫学」について知識を得ておく必要があるのではないかと考えました。一般的に、疫学とは病を数量的に扱う学問で、感染症と闘う世界中の人々にとって、今後も重要な領域といえるはずです。

そこで今回は『基礎から学ぶ楽しい疫学』やより専門的な著者を多く持つ、自治医科大学教授の中村好一氏に、疫学の基礎についてご教示いただきました。内容は簡単なものではありませんが、メディアから日々発信される情報をより深く捉えるために、有効な知恵です。

疫学とはなんなのか

一昔前までは一般にはあまり知られていなかった「疫学」ですが、近年はさまざまな社会背景により、一般への認知度が向上してきました。疫学を生業とする者としては喜ばしいのですが、COVID-19感染症により、正確とは思えない情報が出回っているのを目にし、心配になることもあります。

「疫」は感染症を意味します。疫学の元祖と言われているジョン・スノウ(John Snow)は18世紀の半ば、コレラが流行する英国ロンドンで、コレラの死亡者の居住地を地図の上にプロットし、その中央にある井戸の水がコレラの危険因子だとしてその井戸を封鎖し、その地区のコレラ患者の減少を導きました。また、2つの水道会社の給水地域のコレラ死亡率の比較から、一方の水道会社の給水地域でコレラ死亡率が高いことを示しました。

この水道会社はテムズ川の市街地よりも下流から取水していて、上流で取水していたもう一方の水道会社との違いが出たのでした。当然のことながら、当時は屎尿はテムズ川に消毒もなく垂れ流し、井戸水も水道水も今日とは違って消毒はありませんでした。

ここで注目したいのは、このような話は1850年代の事で、ロベルト・コッホ(Robert Koch)がコレラ菌を発見した1983年よりも30年近く以前の話だということです。すなわち、疫学的手法を使えば、疾病発生の機序は不明確であっても、疾病の予防は可能である、ということです。

感染症から始まった疫学ですが、現在ではその手法は慢性疾患(行政用語で「生活習慣病」に相当)にも広がり、むしろ、感染症を専門とする疫学者はかなり稀です。

ここで学問体系を整理しておきます。疫学は公衆衛生(学)の1分野とされています。公衆衛生は、日本国憲法25条にあるように、社会福祉、社会保障と並んで生存権を保障する1つの領域とされています。さらに医師法1条では「医師は、医療及び保健指導を掌ることによって公衆衛生の向上及び増進に寄与し、(以下略)」と医師の職務が規定されており、公衆衛生が医療の上位概念であることが明文化されています。

『Oxford Textbook of Global Public Health第6版』(Oxford Textbook of xxxという教科書は、医学の世界では一流の教科書の1つと考えて差し支えありません)では全3巻のうちの第2巻が「The methods of public health」となっており、その中で「Information systems and sources of intelligence」「Social science techniques」「Environmental and occupational health sciences」と並んで「Epidemiological and boistatistical approaches」が挙げられています(というよりも、第2巻約450ページのうちの約300ページを占めています)。

すなわち、人々が健康に生きるための公衆衛生、それを支える方法論としての疫学、ということになります。

疫学は「曝露(※1)⇒帰結(※2)」の関係を明らかにする学問です。

曝露とは、単純に言うと「病気の原因との接触」ということです。帰結は、例えば対象が特定の疾患であれば、疾病発生ということになります。

具体的な例を挙げると、疫学者はしばしば喫煙と肺癌の関係を例に引きますが、曝露=喫煙、帰結=肺癌発生、ということになります。そして、曝露と帰結の関連(因果関係)が明確であれば、曝露を制御することによって帰結を変化させること(疾病でいえば、予防)ができる、ということになります。

なお、曝露と帰結の間の「⇒」は曝露による帰結発生のメカニズムです。これが判明しているに越したことはありませんが、Snowのコレラの例のようにメカニズムが判明していなくても予防は可能ということには注目してください。

(※1)問題となる因子に,特定の集団あるいは個人がさらされること。/(※2) 治療的介入あるいは危険因子への曝露の及ぼす影響のこと。アウトカム。

なお、私の執筆した教科書(最後に参考文献として提示しています)では疫学を「人間集団における健康状態とそれに関連する要因の分布を明らかにする学問」としています。

Point:疫学とは、疾病の原因と疾病の関係性を、主に数量的な分析で明らかにする学問

統計(学)とどう違うのか?

疫学と統計学は異なるものなのでしょうか。回答が難しい問(とい)です。前述の『Oxford Textbook of Global Public Health』でも並列になっています。

私の見解は、一部重なる部分もあるが、別物である、というものです(と、言いながら、専門として「疫学」「保健統計学」と書いたりしてはいますが)。多くの疫学的研究では統計学的手法を利用します。このあたりは重なった部分でしょう。

また、統計学ではなく、統計(例えば、人口動態統計など)は、それ自体が後述する記述疫学となっているものもあります。他方で、後述の「偏りの制御」などでは、一部統計学的手法も利用しますが、基本的には疫学の専門分野です。

近接した学問、しかし別物、といったところでしょうか。

Point:疫学は、統計学とは隣り合った学問

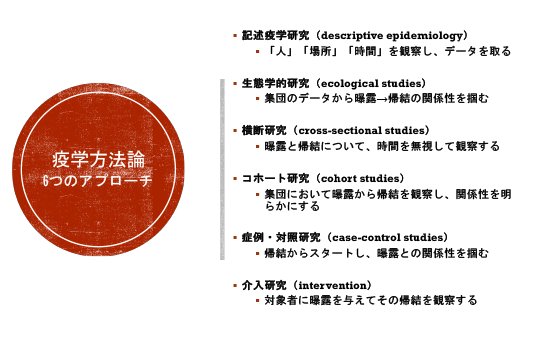

疫学方法論 6つのアプローチ

疫学研究にはいくつかの手法があり、研究者によって分類や命名は異なっています。私は、まず曝露に対して介入を行う(介入研究)か否か(観察研究)で二分し、その中で細かく再分類しています。以下、私の分類法によって解説します。(もし具体的な事例をイメージしたいかたがいらっしゃれば、先に8. 疫学研究の例(私の経験から)をお読みください)

(1)記述疫学研究(descriptive epidemiology)→「人」「場所」「時間」を観察し、データを取る

文字通り、健康に関連する曝露や帰結(健康状態の状況)を記述するものです。その際に「人」「場所」「時間」の3つの視点で観察します。人の視点としては、性、年齢、人種、職業、社会経済因子(通常は職業、学歴、収入などで評価します)などがあります。場所としては、地域差、地域集積性の有無、国際比較などがあります。時間としては日内変動、季節性、年次推移などがあります。既存の統計を再解析することもよくあります。

このような観察を行うことにより、帰結発生に関与する曝露に対しての仮説を設定することが可能となります。

(2)生態学的研究(ecological studies)→集団のデータから曝露→帰結の関係性を掴む

観察単位を個人ではなく、集団として扱うのが生態学的研究です。例えば、47都道府県の失業率と自殺死亡率を合わせて観察すると、失業率が高い都道府県では自殺死亡率も高い傾向にある、といった観察です。

この手法では個人体位の観察はありませんので、やはり仮説の設定程度しかできませんが、個人の曝露の評価が難しい環境による曝露などでは威力を発揮することがあります。また、多くの場合、既存のデータ(統計)を用いるので、経費もさほどかからず、手軽に(例えば、研究実施に関する倫理審査などが不要)実施することができる、といった利点があります。

ちなみに、失業率と自殺死亡率は「政府統計の総合窓口(s-Stat)」から5分程度でデータ入手できました。

(3)横断研究(cross-sectional studies)→曝露と帰結について、時間を無視して観察する

後でも述べますが、当然のことながら、時間的に曝露は帰結に先行します。ところがこのメカニズムを無視して、曝露と帰結を同時に観察するのが横断研究なのです。帰結によって曝露が変化することも良くある(例えば、肺癌罹患によって喫煙を止める)ことなので、結果の解釈には充分な注意が必要です。

一方、このような横断研究を行う利点として、(1)曝露も帰結も(過去や未来ではなく)現在の評価がもっとも妥当性が高いこと、(2)遺伝的な背景(家族歴など)など帰結によっても変化しない曝露では後述のコホート研究や症例・対照研究と同等の結果が得られること、の2点を挙げることができます。コホート研究(基本的には将来の帰結発生の評価が必要)や症例・対照研究(基本的には過去の曝露の評価が必要)の弱点を補う利点があります。

(4)コホート研究(cohort studies)→集団において曝露から帰結を観察し、関係性を明らかにする

Cohort(英語の発音は「コウホート」に近い)は300~600人規模の戦闘集団に由来する言葉です。ここでは単に「集団」と捉えて良いでしょう。

コホート研究では最初にベースライン調査を行い、対象者の曝露状況を把握します。そして、その集団を追跡し、その後の帰結の発生の有無を把握し、ベースラインデータで曝露群/非曝露群に分けてそれぞれの群での帰結の発生頻度を比較し、曝露と帰結の関係を明らかにするものです。多数の対象者を追跡して帰結の発生の有無を確認するので、1つのコホート研究で1つの曝露/1つの帰結のみの観察というのは稀で、ベースラインで多くの項目のデータを入手し、さまざまな帰結に対して評価を行うのが一般的です。このときに、1人の対象者が曝露Aの解析では曝露群、曝露Bの解析では非曝露群となることもよくあります。

喫煙と肺癌の関連を最初に疫学的に明らかにしたのは、英国の医師を対象としたコホート研究でした。この研究はコホート研究の嚆矢のようなもので、このために疫学者は例として喫煙と肺癌を引き合いに出すのかもしれません。

コホート研究の利点として、(1)帰結の頻度(罹患率、死亡率など)が観察できる、(2)曝露についての妥当性は高い、ということが挙げられます。

一方、問題点としては(a)慢性疾患では研究開始から終了までに相当(通常は年単位)の時間がかかる、(b)そのために研究に要する経費や人手もかかる、(c)帰結の発生の有無は将来に関することであり妥当性が落ちる(途中で対象者がいなくなったり、帰結とは異なる状態で死亡したりすることもある)、(d)稀な帰結には適用できない(ある程度の帰結が発生しないと解析ができません)、といったことが挙げられます。

(5)症例・対照研究(case-control studies)→帰結からスタートし、曝露との関係性を掴む

コホート研究の問題点(a)は、とくに慢性疾患ではかなり致命的な側面があります。ある曝露と帰結の関連が問題となった場合、新たなコホート研究を開始しても答えが出た10年後には既に問題は沈静化している、ということもあるでしょう(それでも楽音的には一定の意義はありますが)。また問題点(d)も致命的です。これらの課題を解決する手法として編み出されたのが、疫学研究独自の方法(コホート研究は、ある意味で動物実験と同じです)である症例・対照研究です。

コホート研究の起点は曝露でしたが、症例・対照研究の起点は帰結です。観察対象の帰結が発生した者を症例として集め、これに対して適切な対照群(通常は症例と性・年齢を一致させます)を設定して、過去の曝露歴の有無を観察し、症例群と対照群で比較します。ある曝露が帰結と関連しているのであれば、症例群では曝露ありの対象者の割合が対照群よりも高いはずです。

症例・対照研究の利点として、(1)既に曝露も帰結も有無が(時間的に)判明しているので結果が出るまでの時間が短く、その分経費や人手も節約できる、(2)帰結発生の有無については妥当性が高い、(3)稀な帰結でも頑張って集めて適切な対照群を設定できれば観察可能となる、といった点を挙げることができます。一方で、(a)曝露は過去に遡って確認し、しかも多くの場合、対象者本人の記憶に頼るので妥当性は低い、(b)帰結の頻度の観察は不可能である、(c)稀な曝露には対応できない、といったことが問題点として挙げられます。

コホート研究と症例・対照研究は観察研究の中でもその中心をなすものですが、曝露や帰結の性質(特に頻度)、必要な経費、回答を出すまでに許された時間、などを総合的に判断して、どちらを選ぶかを決定します。

(6)介入研究(intervention)→対象者に曝露を与えてその帰結を観察する

観察研究では曝露も帰結も疫学者はただ観察しているだけですが、介入研究では曝露に介入し、これによって帰結の頻度が変化するかどうかを観察するものです。通常は非曝露者を研究対象者として集め、無作為に曝露群(介入群)と非曝露群(非介入群、対照群)に分けて、介入群を曝露させて、両群で帰結の発生頻度を比較します。コホート研究と同様の流れですが、コホート研究では曝露の有無は対象者の選択に任せているのに対して、介入研究では曝露の有無について研究者が指定(わり割つけ付と呼んでいます)するところのみが異なります。

介入研究の最大の利点は、交絡因子(後述)の制御が無作為割付(random allocation)によって比較的容易に、かつ完全に制御されることが期待できる点にあります。一方で問題点も数多くあります。まず第1に曝露を研究者が指定するので、対象者の健康に利する(少なくとも健康を害しない)曝露しか対象にできません。また、遺伝的背景(家族歴など)や社会経済因子も曝露とすることができません。加えて、曝露と帰結の関連が観察研究である程度確認できていなければ実施できませんし、さりとて、両者の関連が明確な場合にも実施できなくなります。

例えば、自動除細動器(AED)の有効性についての介入研究はありませんが、これだけ有効だとして普及した現在では対照群に対する倫理的な問題により介入研究は実施不可能でしょう。さらに、対象者の研究参加への同意が不可欠なので、研究実施へのハードルが高く、さらに同意者だけの偏った結果と言うことも問題視されることがあります。

臨床の現場では無作為割付介入試験(randomized controlled trial: RCT)として、治療法の効果判定などで多用されています。通常の診療における治療法の選択においては患者の重症度が大きなポイントとなります。治療法の効果判定を観察研究で行うと、重症度が大きな交絡因子となるので、RCTが多用されます。そして現在医学の世界で主流となっている根拠に基づく医療(evidence-based medicine: EBM)ではRCTによる有効性の判定がもっともエビデンスレベルの高いものとされています。

偏り(bias) 統計やデータには、かならず偏り・誤差がある

真の姿と観察された結果との差を誤差(error)と言います。真の姿は神のみぞ知るものなので、誤差自体も概念的なものです。疫学的な観察には誤差はつきもので、これをいかに制御するかが疫学の知恵(あるいは疫学者の実力)と言えるでしょう。

まず誤差を偶然誤差と系統誤差に分類します。偶然誤差は母集団(標的集団:観察の元となる集団)から観察対象集団(実際に対象者として標的集団から抽出される集団)を抽出する際に発生します。例えば、小学6年生100人から10人を無作為抽出して血圧測定を行い、血圧の平均や標準偏差を求めた場合、観察対象集団(10人)が異なれば平均や標準偏差も異なることは容易に推測できます。これが偶然誤差です。偶然誤差の評価は統計学的推論(推定や検定)で行います。

一方、そもそも観察対象集団を抽出する際に偏った抽出をした(例えば、肥満傾向がある児童を積極的に選んだ)、血圧計が壊れていて実際の値よりも10mmHg高い数値を表示した、などは系統誤差に当たります。系統誤差には選択の偏り(selection bias)、情報の偏り(information bias、誤分類[misclassification])、交絡(confounding)があります。

選択の偏りは標的集団から観察対象集団を抽出する際に発生します。全数調査、または無作為抽出が原則ですが、前述の通り、無作為抽出がなされないと選択の偏りが発生します。また、疫学研究は人間を対象としていますので、観察対象集団に選ばれても参加拒否者が必ず出てきます。この参加拒否者の存在も選択の偏りとなります。研究計画の段階でいかにして高い参加率を確保するかを充分に検討しておかなければなりません。

情報の偏りは、真実の状態とは異なるデータが入手され、解析に用いられた時に起こります。前述の血圧計の故障がこれに該当します。また、対象者に調査票を配布して直接情報を収集した場合、虚偽の回答をする場合があります。意図的な虚偽の回答(例えば、女性では喫煙していることを隠す傾向があると言われています)や無意識の誤った回答も含まれます。対象者の自己申告よりも、客観的なデータ(例えば、診療録[カルテ]の記載など)で情報収集することが求められます。

選択の偏りも情報の偏りも研究計画段階でできるだけ小さくするように工夫しなければならず、データ収集した後(データ解析の段階)では対処法がありません。これに対して交絡は計画段階でも制御を検討しますが、データ解析段階でも対応ができる点が、選択の偏りや情報の偏りと異なる点です。

曝露と帰結に関連していて、両者の関連の観察において影響を及ぼす因子を交絡因子(confounding factors, confounders)と呼びます。例えば、飲酒と肺癌の関連を観察する際に、喫煙が交絡因子として作用します。すなわち、(1)喫煙は肺癌の危険因子で、(2)喫煙習慣と飲酒習慣は関連し(飲酒者は喫煙者が多い?)、(3)喫煙は飲酒と肺癌の中間過程ではない、という3条件を満たすために、交絡因子となるのです。

交絡因子の制御方法は、研究計画段階で3種類、解析段階で2種類ああります。まず第1に,無作為化があります。介入研究でしか用いることができませんが、対象者を曝露群と対照群に無作為に割り付けることにより、交絡因子の分布も両群で均等になることが期待できる、というものです。制限は観察対象を交絡因子の1つの項目を満たす者だけに絞ることです。前述の飲酒と肺癌で、非喫煙者のみを対象に研究を行えば、喫煙は交絡因子としては作用しません。もうひとつの計画段階の手段としてマッチングがあります。曝露群と非曝露群、あるいは症例群と対照群を設定する際に、両群で交絡因子の分布が等しくなるように対象者を設定することです。前述の症例・対照研究における性・年齢を一致させた対照の選択方法がマッチングに相当します。

解析段階では、まず、層化が挙げられます。交絡因子ごとに分けて観察(解析)を行うことを言います。飲酒と肺癌において、喫煙者と非喫煙者を別々に解析する方法がこれに該当します。また、交絡因子ごとに分けて行った解析結果を1つにまとめる統計学的手法もあります。もうひとつの解析段階の対処法は、多変量解析を用いて交絡因子の制御を行う方法で、数学的モデリングと呼ばれることもあります。通常は計画段階で1つあるいは2つ、そして解析段階でどちらかの手法を用いて交絡因子の制御を行うのが一般的です。

偏りの最後に、妥当性(validity)について少し触れましょう。観察結果がどの程度真の姿から外れているかを概念的に評価し、評価結果を妥当性(内的妥当性、internal validity)という言葉で表現します。系統誤差が小さな観察を「内的妥当性が高い」と表します。内的妥当性があるのであれば、外的妥当性(external validity)も存在します。得られた結果を他の集団に適用できるかどうか、ということに関する表現です。

例えば米国での研究結果をわが国でも応用できるか、というときに、人種や生活習慣が大きく異なるため、外的妥当性が低いために参考程度にしかならない、などと言ったりします。ヒトに対しては動物実験の結果よりは、ヒトを対象とした疫学研究の結果の方が外的妥当性が高いのです。EBM興隆の背景の1つです。

Point:データの取り方、扱い方、順序など、いくつかの系統だったアプローチがある。

時には、曝露そのものに介入することもある。

因果関係 疫学の「考え方」

以上のような手順で偏りを制御し、曝露と帰結の間に関連があることが判明しても、両者の間に因果関係が存在するかどうかについては改めて検討する必要があります。そしてこの判定には一定の手順はなく、身も蓋もないのですが、疫学者の頭で考えるしかありません。しかし、闇雲に考えよ、といわれても困惑するだけなので、因果関係を検討する際の視点がこれまでもいくつか提唱されています。私は次のようなものを用いています。

まず第1に、曝露は時間的に帰結に先行しなければなりません(時間的関係)。他の項目とは異なり、この項目のみは必須の事項であることは、自明でしょう。関連の一致性は、研究の対象、時代、場所などを越えてさまざまな疫学研究の結果が同じ関連を提示していると言うことです。

ここで若干の余談です。法則には決定論的法則と経験論的法則があります。決定論的法則は「証明ができる法則」でたとえば中学校で教わる3平方の定理などがこれに該当します。一方、経験論的法則は経験を積み重ねることによってその経験が徐々に法則として固まっていくものです。従って、証明はできません。多くの経験が法則の源です。疫学研究の結果のみならず、医学や保健科学分野での法則のほとんどは経験論的法則です。決定論的法則はその提唱者およびそれを法則として証明した人がその法則に関しての栄誉がたたえられ、2番煎じは意味がありません(もちろん、別の方法による証明は別ですが)。これに対して経験論的法則は文字通り経験の積み重ねなので、2番煎じ、3番煎じ、...n番煎じまで全くの無意味なものはありません。いまだに喫煙と肺癌の疫学研究が続けられている所以でもあります。従って、因果関係を推論する際に関連の一致性というのは重要な鍵となります。

関連の強固性とは、相対危険(非曝露群の帰結発生頻度に対する曝露群の帰結発生頻度)が高いことを意味します。曝露量が多いほど相対危険が高くなるという量・反応関係が観察されれば、さらに因果関係を裏打ちする状況証拠となります。曝露者からのみ帰結が発生する必要条件、逆に曝露者はすべて帰結が発生する充分条件も参考になります。さらに、疫学データだけでなく、他の学問領域で得られる成果と整合性があるということも重用です。喫煙と肺癌でいえば、動物実験でも肺癌発症が確認されていること、タバコに含まれる成分に変異原性があること、などがこれに該当します。可逆性(曝露が消滅すると帰結も発生しなくなる)を挙げる研究者もいます。

以上のような視点を総合して因果関係を考察しますが、必須項目は時間的関係のみで、あとは「満たさないから因果関係が否定できる」というものではありません。喫煙と肺癌でいえば、必要条件(肺癌は非喫煙者からも発生する)や充分条件(肺癌を発生しない喫煙者も大勢いる)は満たしていませんが、だからといって喫煙と肺癌の因果関係を否定する研究者は、タバコ関連会社から研究費を得ている一部の例外的な研究者を除いて、いません。

Point:データをどう見るか、それは疫学者しだい

臨床疫学(clinical epidemiology) データを現場で活用する

以上述べてきた疫学手法を臨床医学の世界で応用したものが臨床疫学と言って良いでしょう。

主たる課題は、下記が挙げられます。

(1)疾病の自然史の解明

(2)スクリーニングと診断方法の評価

(3)治療方法の評価

(4)臨床における予防活動

前述の通り、介入研究はRCTとして臨床疫学の世界で多用されています。交絡因子の制御に大きな威力を発揮するからでしょう。

もうひとつ、とくに臨床疫学の分野で多用される偏りの制御法があります。帰結の有無の評価に曝露の有無を関与させない、というもので、盲検法と称しています。帰結の評価者に曝露の有無に関する情報を提供せずに、帰結の有無を判定させるというものです。帰結が自覚症状であれば、曝露に偽薬(プラセーボ)を使用し、対象者には真の薬を服薬したのか、それともプラセーボを服薬したのかを知らせずに自覚症状の有無を評価させます。医師がレントゲン写真を読影して帰結(=疾病)の有無を評価するのであれば、読影させる医師に曝露に関する情報を伏せて評価をさせます。

対象者が患者なので、一般人を対象とした通常の疫学研究よりもより厳密な手法を使うことが得きるという利点があることも、背景にあるようです。

Point:臨床疫学は、疾病の歴史の解明、評価、治療方法の評価、予防に役立つ

疫学研究と倫理

生態学的研究など一部を除いて、疫学研究では個人の健康に関する情報を取り扱います。健康に関する情報は個人情報の中でも最もセンシティブな情報の1つなので、これを研究として取り扱う疫学者には高い倫理観が求められます。

これを担保するために、国では「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」(文部科学省、厚生労働省)を策定し、研究者や研究機関に研究を倫理的に進める手順を示しています。基本的には研究の計画段階で倫理審査委員会の研究実施に関する承認が必要です。また、研究対象者の研究参加への同意も必要で、介入研究や、侵襲(採血など)を伴う研究では同意書による参加意思表示が原則として求められますが、観察研究では口頭での同意や、場合によっては同意なしの実施も認められています。

指針とはいうものの、国がこのような形で規制をかけるのは憲法で保証された学問の自由(23条)の点から疑問があります。一方で、対象者の人権の保護の観点から見ると、やむを得ない側面もあるのでしょう。

Point:疫学者には、高い倫理観が必要

疫学研究の例(私の経験から)

大学を卒業後、約40年にわたって進めてきた疫学研究の例を、「疫学とはこんなものだ」と理解を深めるために、4つ紹介します。

a.感染症病床の必要数の算定

Covid-19による新型コロナウイルス感染症で、病床不足の問題が発生しました。1897(明治30)年に制定され、1999年の現在の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)が施行されるまで、感染症対策の基本とされていた伝染病予防法ではコレラ、赤痢などを法定伝染病に指定し、これらの疾患に罹患した患者は市町村が設置する隔離病舎に収容することが規定されていました。1990年代後半には全国約3000の市町村で、約1万床(当時の厚生省も正確な数字は把握できていませんでした)あるとされ、しかしその多くは使用されることがなく、倉庫と化しているところも多かったようです。

感染症法施行に伴い、法定伝染病は一部は1類感染症、一部は2類感染症に分類され、2類感染症患者を治療する病床は2次医療圏ごとに必要数を整備することとされ(これがcovid-19で不足する事態となりましたが)、その必要数の算定を厚生省から宿題としていただきました。

2次医療圏の人口に応じて算定する必要がありました。ですが、病床数が多いと患者が入院できなくなる危険性は少なくなりますが、普段は使わない病床なので無駄が出てきます。「さて、どうしたものか?」と、約半年、頭の隅に置いておき、時々引き出しては考えていましたが、ある時「こういうモデルを設定すれば解決する」ということを思いつき、そこからはほんの3時間程度で資料収集(残念ながらその当時はe-Statなどはなかったので、紙の資料[統計]を教室の書庫から引き出してきましたが)と計算を行い、答えを出しました。

これは疫学というよりもどちらかといえば統計学ですが、私自身は結構良い仕事をしたと自負しています。(中村好一,他.感染症患者収容のための必要病床数の算定に関する一考察.日本公衆衛生雑誌 1998;45:p1137-1141)

b.川崎病全国調査(記述疫学)

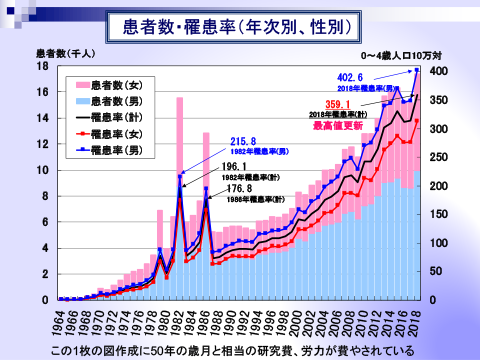

川崎病は主に5歳以下の小児が罹患する発熱や発疹を主とした疾患です。1967年に川崎富作先生が初めて報告したのでこの名称がついています(英語でもKawasaki diseaseです)。川崎先生の最初の50例の報告論文はネット上で公開されていますが、臨床医学研究の第1歩である症例報告のお手本のような論文です。川崎先生の論文を含めて、川崎病に関する情報は日本川崎病学会のサイトで参照することができます。

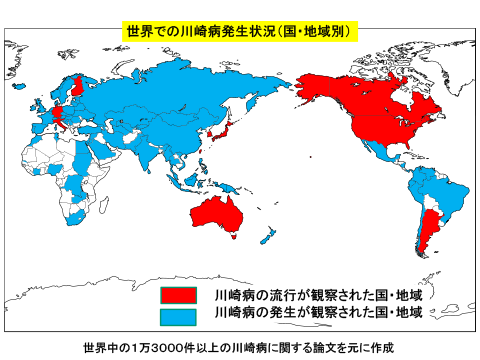

既にわが国では約40万人の患者が発生しましたし、世界中の60を超える国・地域から患者が報告されています。しかしその原因は未だに不明で、原因に基づく治療法や予防法も確立されていません。この疾患の最大の問題の1つは、心臓の冠状動脈にできる動脈瘤(冠状動脈瘤)を中心とした心後遺症が一部の患者(以前は15~20%、最新のデータでは2.6%)に残ることです。このため、わが国のみならず欧米でも小児の後天性心疾患のもっとも大きな原因となっています。

川崎先生が最初の論文を公表した3年後の1970年から今日に至るまで、2年に1度の川崎病全国調査を実施しています。全国の100床以上の病院で小児科を標榜するところ、および100症未満でも小児専門病院すべてを対象に調査対象期間(通常は2年間)の川崎病患者全員の報告を求め、このデータを集計解析してわが国における川崎病の疫学像を明らかにしてきました。報告書は私が所属する教室のサイトで公表していますし、論文化もしています(Makino N, et al. The nationwide epidemiologic survey of Kawasaki disease in Japan, 2015-2016. Pediatrics International 2019; 61: p397-403.)。

川崎病の原因はいまだに不明ですが、得られた疫学像(年齢分布、季節変動、家族発生など)から「感受性がある宿主で微生物が引き金(triger)として作用して発症する」という仮説を立てています。1日も早い原因の究明と、これに基づく治療法や予防法の確立が望まれます。

c.川崎病既往者の追跡研究(コホート研究)

前述の通り、川崎病では一部の患者で心後遺症が残るので、川崎病自体の快復後も長期間にわたる予後の解析が必要です。これに加えて、川崎病の本態は全身の血管炎であり、心血管系が幼弱な乳幼児期の血管炎はその後の動脈硬化(粥状硬化)を起こしやすくなるという仮説があります。臨床研究や病理学的な観察では、この仮説を支持するものと、そうでないものが混在しており、結論は出ていません。もし、川崎病の既往が動脈硬化を促進するのであれば、心後遺症の有無にかかわらず、川崎病既往者が40歳代、50歳代になったときに動脈硬化に起因する脳梗塞などの脳血管疾患や心筋梗塞などの虚血性心疾患のリスクが高くなります。

疫学的には川崎病既往者(曝露群)を追跡することにより、既往者集団のその後の種々の疾患の罹患状況を明らかにし、これが川崎病の既往がない者(非曝露群)と比較して目的とする疾患の頻度が高いか否かを明らかにすることで回答が出せます。具体的には川崎病罹患者7,576名を川崎病で最初に医療機関を受診した日から観察終了日までの生死の状況を観察しています。過去8回に渡り追跡を行い、現在の最終観察日は2009年末日ですが、2018年度より研究費が獲得できたので、2017年末日までの第9回追跡を行っています。法務省の許可の元に対象者の戸籍抄本を入手し、生死の確認を行い、死亡が確認された場合には法務省に保管されている死亡診断書(写し)から死因を明らかにしています。対照として人口動態統計から得られた死亡率を用いています。

第8回追跡では、心後遺症を持つ者では統計学的に有意に高い死亡率が観察されましたが、心後遺症を持たない群では死亡率の上昇は観察されませんでした。しかし対象集団の84%は2009年末日現在20歳代で、脳血管疾患や虚血性心疾患の好発年齢には至っていません。

曝露は一度だけ(川崎病罹患、日々変化する日常生活習慣とは異なります)、帰結は死亡、という観察を始めたからには、対象者全員が死亡するまで見届けるのが疫学者の責務と考えていますが、私の年齢を考えると、近い将来、若い疫学者に引き継ぐ必要があります。川崎病全国調査も始まった1970年には私は中学1年生で、担当としては3代目です。疫学研究の息の長さが感じられます。論文はこちら(Nakamura Y, et al. Mortality among persons with a history of Kawasaki disease in Japan: Results of the end of 2009. Journal of Epidemiology 2013; 23: p429-434.)

d.クロイツフェルト・ヤコブ病の症例・対照研究

クロイツフェルト・ヤコブ病はウイルスよりも分子量が小さく、タンパク質に近いプリオンによって伝播する感染症です。

ヒトは誰でも正常プリオンを持っていますが、そこに何らかの理由で異常プリオンが入り込むと、異常プリオンが正常ブリオンを異常プリオンに変えていき、異常プリオンがある程度の量になると発病します、古くから(100年ほど前から)知られた疾患で、高齢者が罹患する急速に進行する脳の萎縮とそれに伴う認知症を主体とする神経難病で、発病後1年以内の致命率は90%以上と予後不良の疾患です。近年脚光を浴びたのは、ウシのプリオン病であるウシ海綿状脳症(BSE)が種の壁を越えてヒトに感染して変異型クロイツフェルト・ヤコブ病となったこと、そしてもう1点は屍体由来のヒト乾燥硬膜を手術などで使用した患者から、使用した硬膜を介しての感染が確認され、医原病としての側面も持ったことです。現在までにヒト乾燥硬膜移植歴を持つクロイツフェルト・ヤコブ病の患者は世界中で243例確認されていますが、このうちの154例が日本で発生したものです。ヒト乾燥硬膜移植歴、その他がクロイツフェルト・ヤコブ病発症にどのような影響を与えたのかを評価するために、症例・対照研究を実施しました。論文はこちら(Nakamura Y, et al, Kitamoto T, Sato T. A case-control study of Creutzfeldt-Jakob disease in Japan: transplantation of cadaveric dura mater was a risk factor. Journal of Epidemiology 2000;10:p399-402)。

クロイツフェルト・ヤコブ病を中心とするヒトのプリオン病の罹患率は人口100万対年間1で、世界的に見て地域差はないとされています。ただし、わが国の研究から、きちんとした患者の把握体制を取れば罹患率はこの2倍程度の可能性がルということを指摘しています。いずれにしても、稀な疾患には症例・対照研究、という鉄則が生かされています。

この研究結果は、民事訴訟で患者救済に活用されました。俗に言う「薬害ヤコブ裁判」は通常の薬害に関連する訴訟と同様に、原告は患者あるいはその家族等、そして被告はヒト乾燥硬膜を製造・販売した企業および使用を認可した国でした。私は原告側証人として出廷し、この研究成果を用いて、ヒト乾燥硬膜移植歴とクロイツフェルト・ヤコブ病発症の間に因果関係があることを証言しました。国(厚生省)の研究費で行った研究の成果を、国を訴えた裁判で利用するとは、なんとも皮肉な話です。この裁判でもうひとつ重要な点がありました。被告の企業は「患者の脳神経外科的手術の際に、手術器具を介して異常プリオンが伝播した可能性もある」と主張したのです。確かにプリオンは通常の滅菌法では完全に不活化できない、やっかいなものです。しかし、この症例・対照研究では、「ヒト乾燥硬膜を使用しない脳神経外科的手術はリスクではない」という結果が得られており、この点も法廷では強調しました。

結果は、実質的には原告勝訴の和解でしたが、疫学研究の成果が患者救済に役に立ったという事例として紹介しました。

疫学者になるには

医学部も含めて、大学の学部教育だけで疫学者になることは相当困難でしょう。しかし、まずは学部での勉強をきちんと修めておくことと、英語の力をつけておくことは必須です。疫学研究での帰結の多くは疾病発生ですので、対象とする疾病に関する知識は必要です。このために医学部出身者は有利ですし、その他保健科学に関連する学部の出身者も歓迎されます。しかし、そうでない分野の出身であっても、必要な疾患に関する知識を得るための心構えは必要でしょう。私自身は臨床の経験がないので、当然のことながら川崎病(小児科)やクロイツフェルト・ヤコブ病(脳神経内科)の患者を直接診療した経験もありません。しかしながら教科書的な知識だけでなく、最前線の論文の検討などで、他の分野の当該疾患の専門家と対等に議論できるだけのものは持っていると自負しています。

疫学の専門的なトレーニングは大学院ということになります。近年ではわが国でも公衆衛生大学院(school of public health)がいくつかあり、そこがトレーニングの候補の1つとなります。しかし、私も1年半、米国のschool of public healthで学び、master of public health(MPH)の学位を修得しましたが、公衆衛生大学院は法科大学院と同様に、実務家を養成することに主眼が置かれており、疫学のみの学習ではなく、公衆衛生全般にわたっての勉強が必要です。私も米国時代にbehavior scienceやhealth administrationなどの科目の履修には苦労しました。一方で、公衆衛生大学院(修士課程)を終了後、きちんとした疫学者がいる大学の博士課程に進むという手もあります。きちんとした疫学者の元で、正しい疫学を学ぶことが一番無難かもしれません。

参考文献

さらに疫学を知りたい、という人のために、参考となる疫学の入門書を2冊、紹介します。

1つは私自身の本で、「基礎から学ぶ楽しい疫学第3版」(医学書院、3000円+税)です。第3版とあるように、結構読まれています。自分の本を宣伝するとは何事か、とお叱りを受けそうですが、「では、自分で人に勧めることができないような書籍を出版する意義は何ですか?」と、居直っています。

もう1冊は車谷典男著「初・中級者のための読み解く『疫学スタンダード』」(診断と治療社、4,800円+税)です。私の本とは違って、車谷先生らしく膨大な資料をコンパクトにまとめています。

この2冊には共通点があります。それは単独の著者による執筆ということです。医学書の多く(ほとんど、といっても良いかもしれません)は複数の著者による共同執筆ですが、首尾一貫した記述となり、項目による濃淡が少ない、という理由で、私は入門書は単独執筆であるべきであると信じています。

実はもう1点、共通点(?)があります。車谷先生と私は1991年に(私は1992年まで)米国テキサス州ヒューストンにあるテキサス大学公衆衛生学部に留学していました。同じ部屋(というよりは、車谷先生の部屋に私が転がり込んだのですが)で勉強する機会を与えられ、夜は酒、休日は旅行など、楽しい留学生活を車谷先生のおかげで満喫させて頂きました。なお、車谷先生の本の「あとがき」に私の本に対する「褒め殺し」がありますので、これも参考にしてください。

おわりに

主として疫学を専門としない人を念頭に置きながら、疫学について徒然なるままに執筆しました。この拙い文章により、疫学に関心を持ってくれる方が1人でも出て頂ければ、望外の喜びです。最後までお付き合いいただいた方々に心から御礼申し上げます。