「読む技術」養成講座【第一回:精読…きちんと正確に読む】国立国語研究所教授・石黒圭氏寄稿

Contents

当たり前のように行っているからこそ、理解しているようで理解していない、文章を読むという動作。編集部では、この原理を深掘りして、自分のクセや改善点を明確にし、より良く読む方法を身につけることが生きる力として必要であると考えました。

そこで、『「読む」技術~速読・精読・味読の力をつける~(光文社新書)』や『リモートワークの日本語~最新オンライン仕事術~(小学館新書)』の著者で国立国語研究所教授の石黒圭さんにオファー。「読む技術」養成講座を3回の連載で開講していただくことになりました。

第一回は『精読』について解説していただきました。

◆

はじめに

私たちは、文章を読むことを軽く考えがちです。英語は書けないけれど、読むだけなら何とか読めると考えている人は少なくないと思います。ましてや、日本語なら、書くのは得意ではないけれど、読むことなら自由自在。多くの人はきっとそう思っていることでしょう。

しかし、ほんとうにそうでしょうか。私たちは、文章を誤りなく、自由自在に理解しているのでしょうか。国語の入試において、文章理解の問題で間違えたことがないという人は、おそらくほとんどいないはず。私たちはなぜ、慣れ親しんだ日本語を読む問題で読み間違えてしまうのでしょうか。

それは入試問題が悪いからだ。たしかにそうした面はあるかもしれません。私の書いた文章はよく国語の入試問題になります。2017年には群馬県の県立高校の入試で、2021年には福島県と長野県の県立高校の入試でそれぞれ出題されたそうです。しかし、私はその入試問題を解いていません。もし解いてみて間違ったら、筆者として恥ずかしいからです。しかも、間違える可能性はけっして低くはなさそうです。筆者が自分の書いた文章をきちんと理解できない。このことはいったい何を意味するのでしょうか。

この「『読む技術』養成講座」では、私たちが文章を理解できない問題を三つに分けて考えます。

一つ目は「きちんと読めない」問題。これは「精読」の問題です。「精読」というのは、文章を細部まできちんと正確に読むことです。「精読」の対義語は「多読」で、「多読」はたくさんの分量をざっと読むことが要求されますが、「精読」は少ない分量を正確に読むことが要求されます。「精読」は文章理解の基本的技術です。

二つ目は「さくさく読めない」問題。これは「速読」の問題です。現代はきわめて忙しい時代であり、つねに時間との闘いです。そのため、業務上の文章理解ではスピードが重視されます。入試問題にも時間制限があり、限られた時間のなかで効率よく読まなければなりません。「速読」は多忙な現代社会で必須の技術です。

三つ目は「じっくり読めない」問題。これは「熟読」の問題です。「熟読」は「速読」の対義語で、ゆっくり時間をかけて深く読む読み方です。すべての文章が正確に速く読むことを求められているわけではない。行間を深く味わって読むことが求められる文学作品のような文章もあります。深く読むときには、唯一の正解を求める理解ではなく、多数の別解が存在する解釈が重要になる。文学研究の世界はそうした解釈の世界です。

じつは、文章を書いた筆者でさえ、「精読」「速読」「熟読」がきちんとできるわけではありません。文章は書いたそばから筆者の手を離れ、筆者から独立したものとなる一方、筆者は自分が書いたというおごりによって自らの読み方にバイアスをかけてしまい、自分の文章を適切に読めなくなってしまうもの。そこで、この講座では、「精読」「速読」「熟読」という三つの観点から自らの読みを検証し、読みの質を高めることを目指すことにしましょう。

【精読】文の構造を正確に把握すること

今回はその第一回として「精読」を取りあげます。「精読」はすでに述べたように、文章を細部まできちんと正確に読むことであり、「精読」にさいしてもっとも重要なことは、文の構造を正確に把握することです。次の文を読んでみてください。

恥の多い生涯を送って来ました。

この文は、太宰治『人間失格』の「第一の手記」の冒頭。この文を読んで、文の構造を読み間違える人はほとんどいないでしょう。

ところが、次の「第二の手記」の冒頭の文。これは、一読で文意を正確に把握することが困難な文です。

海の、波打際、といってもいいくらいに海にちかい岸辺に、真黒い樹肌の山桜の、かなり大きいのが二十本以上も立ちならび、新学年がはじまると、山桜は、褐色のねばっこいような嫩葉(わかば)と共に、青い海を背景にして、その絢爛(けんらん)たる花をひらき、やがて、花吹雪の時には、花びらがおびただしく海に散り込み、海面を鏤(ちりば)めて漂い、波に乗せられ再び波打際に打ちかえされる、その桜の砂浜が、そのまま校庭として使用せられている東北の或る中学校に、自分は受験勉強もろくにしなかったのに、どうやら無事に入学できました。

この文の内容を要約すると、「桜のきれいな東北の中学校に自分は入学できた」。しかし、その桜の説明があまりにも長いので、読むほうは混乱してしまうわけです。

しかし、おそらく太宰は読者の混乱を狙ってこうした文を書いたわけではないでしょう。太宰は、冒頭で謎めいた文を示し、その謎を徐々に解き明かしていく書き方を好む傾向があります。「第一の手記」の冒頭の「恥の多い生涯を送って来ました。」もその典型例。読者はこの冒頭文を見て、主人公が送ってきた「恥の多い生涯」とはどのような生涯なのか。全編を読んで知りたい気持ちになるはずで、太宰はそうした効果を狙っていたと思われます。

また、太宰治『葉』も刺激的な書き出しで有名です。

死のうと思っていた。ことしの正月、よそから着物を一反もらった。お年玉としてである。着物の布地は麻であった。鼠色のこまかい縞目しまめが織りこめられていた。これは夏に着る着物であろう。夏まで生きていようと思った。

「死のうと思っていた。」という書き出しに読者はぎょっとする。しかし、その直後、その文の内容は捨て置かれ、「ことしの正月、よそから着物を一反もらった。」と続き、読者は戸惑う。そして、「夏まで生きていようと思った。」というところで、冒頭文との対応関係を見いだし、読者は一息つく。しかし、なぜ死のうと思っていたのかは、いまだ明らかにされず、その続きが知りたくなるのです。

先ほど見た「第二の手記」の冒頭の長い文も、それと似た効果があります。海の話かと思ったら山桜の話になり、山桜の話かと思ったら校庭の話になり、校庭の話かと思ったらじつは中学入学の話であったというふうに、謎を徐々に解き明かしていく書き方を狙っていた。そう思われます。

揺れない電車は乗り心地はよいのですが、面白いものではない。そこで、人は高いお金を払ってジェットコースターに乗り、スリルを味わいます。同じように、読みやすい文章は読み心地はよいのですが、面白いものではない。そこで、このように筆者に乱暴に振り回されることも、文学作品の醍醐味となる。そんなふうに見ることもできるでしょう。

そうはいっても、この長大な文の構造を読者がきちんと読み解けなければ、せっかくの太宰の狙いも雲散霧消してしまう。私たちは、この文の構造を、太宰の狙いどおりに読めるだけの読解力がなければならないわけです。そこで、この文の構造を検討してみることにしましょう。

私は、留学生に日本語を教える日本語教育を専門としていますが、留学生に日本語を外国語として教えるとき、カッコを使って文の構造を示すようにしています。具体的には、修飾する節はカッコに入れ、修飾されたり接続したりする表現は下線を引いて示します。たとえば、「第一の手記」の冒頭の「恥の多い生涯を送って来ました。」は次のようになります。

[恥の多い]生涯を送って来ました。

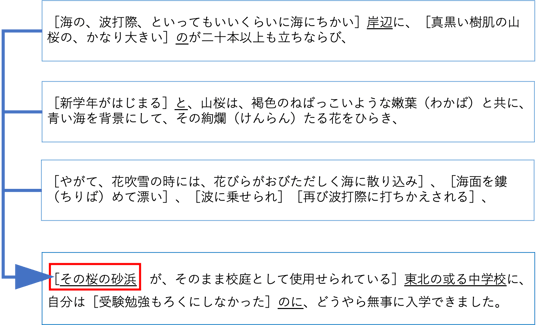

しかし、「第二の手記」の冒頭はかなり複雑になります。

[[[[海の、波打際、といってもいい]くらいに海にちかい]岸辺に、[真黒い樹肌の山桜の、かなり大きい]のが二十本以上も立ちならび]、[[新学年がはじまる]と、山桜は、[褐色のねばっこいような]嫩葉(わかば)と共に、[青い海を背景にし]て、その絢爛(けんらん)たる花をひらき]、[やがて、花吹雪の時には、花びらがおびただしく海に散り込み]、[海面を鏤(ちりば)めて漂い]、[波に乗せられ][再び波打際に打ちかえされる]、その桜の砂浜が、そのまま校庭として使用せられている]東北の或る中学校に、自分は[受験勉強もろくにしなかった]のに、どうやら無事に入学できました。

カッコの数を減らして構造を見やすく整理すると、次のようになります。

英語を読む「精読」の授業で、これと同じ練習をした人がいるかもしれません。すなわち、関係代名詞や接続詞に下線を引き、関係代名詞や接続詞の影響が及ぶ範囲をカッコに入れて文の構造を確認する練習です。英語の場合はこの作業が比較的楽に進む。なぜなら、どこからカッコが始まるか、最初にわかるからです。しかし、日本語の場合、修飾される名詞や接続する接続助詞があとから出てくる。このため、そうした表現に出会って初めてそこまで全体が修飾節だったのだと気づかされる。このように、先の構造を手探りしながら読む難しさが日本語の文にはあり、それが日本語の文の構造を把握する難しさとなっています。

なお、こうした文は、英語ではガーデンパス文(庭の小径文)と呼ばれています。イングリッシュ・ガーデンは袋小路が多く、そのまま進んでいくと行き止まりになり、もとに戻ってまた別の道を進まなければいけなくなる。それと同じように、こうした文では、当初のもくろみが外れ、海の話が山桜の話に、山桜の話が校庭の話に、校庭の話が中学入学の話であったというふうに再解釈を余儀なくされる。これがガーデンパス文と呼ばれるゆえんです。

「わかったつもり」になる罠

ガーデンパス文に関連して、「わかったつもり」の話にも触れておきましょう。「わかったつもり」は、文章理解研究では古くから知られている現象で、西林克彦氏が『わかったつもり―読解力がつかない本当の原因』(光文社新書)でしゃれたネーミングにしたもの。複数の解釈が考えられる文において、一つの間違った解釈の可能性が見えてしまうと、他の妥当な解釈が棄却されてしまい、間違った解釈が固定されてしまう現象です。次の文を読んでください。

教皇クレメンス7世は妃であったキャサリン・オブ・アラゴンと離婚するために婚姻の無効を宣言するように願いでたヘンリー8世の依頼を却下した。これが、英国国教会成立のきっかけとなっている。

この文をこう解釈した人はいなかったでしょうか。

教皇クレメンス7世は妃であったキャサリン・オブ・アラゴンと離婚するために[婚姻の無効を宣言するように願いでた]ヘンリー8世の依頼を却下した。これが、英国国教会成立のきっかけとなっている。

つまり、教皇クレメンス7世がキャサリン・オブ・アラゴンと離婚するという解釈です。しかし、これは事実と反します。ローマ・カトリック教会の筆頭である教皇は結婚ができないからです。したがって、このように理解する必要があります。

教皇クレメンス7世は[妃であったキャサリン・オブ・アラゴンと離婚するために婚姻の無効を宣言するように願いでた]ヘンリー8世の依頼を却下した。これが、英国国教会成立のきっかけとなっている。

つまり、英国王であるヘンリー8世は、キャサリン・オブ・アラゴンとの離婚を教皇クレメンス7世から拒否された。このため、ヘンリー8世は、イングランドの教会をローマ・カトリック教会から分離し、英国国教会を立ちあげたわけです。

しかし、「教皇クレメンス7世」と「妃であったキャサリン・オブ・アラゴン」の位置が近いため、二人の離婚という間違った解釈が固定され、正しい理解が却下されてしまう。これが「わかったつもり」の罠です。

そうした二つの意味での解釈を防ぐため、上手な書き手は読点をコントロールします。

教皇クレメンス7世は、妃であったキャサリン・オブ・アラゴンと離婚するために婚姻の無効を宣言するように願いでたヘンリー8世の依頼を却下した。これが、英国国教会成立のきっかけとなっている。

このように文の切れ目にきちんと読点が打たれていれば、誤解を防ぐことが可能です。正確に理解できないのは読者の責任ばかりでなく、筆者の責任でもあるのです。

◆

第二回は「速読」についてお届けします。

▼「読む技術」養成講座【第二回:速読…さくさく素早く読む】国立国語研究所教授・石黒圭氏寄稿

【書籍紹介】

「読む」技術~速読・精読・味読の力をつける~

著:石黒圭(光文社新書)

日本語を研究してきた石黒さんが、読む技術をまとめたこちらの書籍。

本書では、化石化した自分の読みに揺さぶりをかけ、新たな読みを自分で開発する力をつけるための、八つの戦略(ストラテジー)を紹介。読むという行為をとらえ直し、読み方の引き出しを増やし、実生活での創造的な活動に結びつけることを目指します。

※本記事の内容は筆者個人の知識と経験に基づくものであり、運営元の意見を代表するものではありません。